家事や仕事をしながら、21時就寝なんてうちは無理…!

誰もがこの壁にぶち当たっていることでしょう。

我が家も1歳・3歳・6歳の3人をほぼワンオペ。全く同じ心境でした。

しかし、ここ最近21時台就寝・朝6時起きができるようになってきたのです。

ルールを5つ決めてやるだけ!

今回は「3人育児 × 早寝早起き × 健康優良児」を叶えるルールや工夫を大公開!

この記事では、早寝早起きを成功させた「簡単なルール5つ」と

「よくあるつまづきポイントの対策方法」をご紹介します。

- 子供を健康的に育てたい人

- 時間に追われて、心も体も限界な人

- 朝活もしくは夜の自由時間を手に入れたい人

今日からすぐに試せる5つのルールを実行してみよう!

21時就寝を実現したルールと工夫

シンプルに「よく遊び、よく笑い、よく食べる」が最強の健康優良児です。

これさえ抑えておけば、就寝時間が遅くなることはほとんどありません。

逆にどれかが欠けてしまうと21時就寝が遠のいてしまします。

この3本を柱に考えた、我が家のルールは5つ!

家庭状況は以下の通り、どこにでもある普通の家庭です。

- 長女6歳(年長)、長男3歳(年少)、次男1歳(育休中)

- 3歳・6歳は保育園に9:00〜16:00で通園中

- 基本的にワンオペ。夫は夜0時帰宅が週3日。

- 家は戸建て、車あり、徒歩送迎

21時就寝のための5つのルール

基本ルールは5つのみ!どれもシンプルなものばかりです。

- 子供の体力を削る!

- テレビは「夕食前まで」

- 寝る前にリビングで絵本を読み聞かせ

- 寝室で明かりはつけない

- ママは焦ったり、怒らないようにする

① 子供の体力を削る!

体力を削ってしっかりご飯を食べれば必ず眠くなります。

幼児の健康的な睡眠習慣の獲得と維持には、幼稚園や家庭において様々な運動機会を構成することが重要と考えられた。

引用:幼児における身体活動量、睡眠時間と疲労症状との関係について

幼稚園や保育園に通園していると、体力は消耗している状態です。

しかし相手は未就学児モンスター。HPをあなどってはいけません。笑

残りの体力を削るための、おすすめの遊びはこちら!

外遊び・・・自転車・ストライダー・ボール遊び・公園遊び

室内遊び・・・風船バレー・トランポリン・滑り台

仕事帰りで外遊びなんて、そんな時間がないよ〜

そんな方の救世主はトランポリンと室内滑り台。

夜でも室内でしっかり体を動かして遊べます。

子供が自ら遊んでくれるので、その時間家事ができて大活躍しています。

② テレビは「夕食前まで」のルール

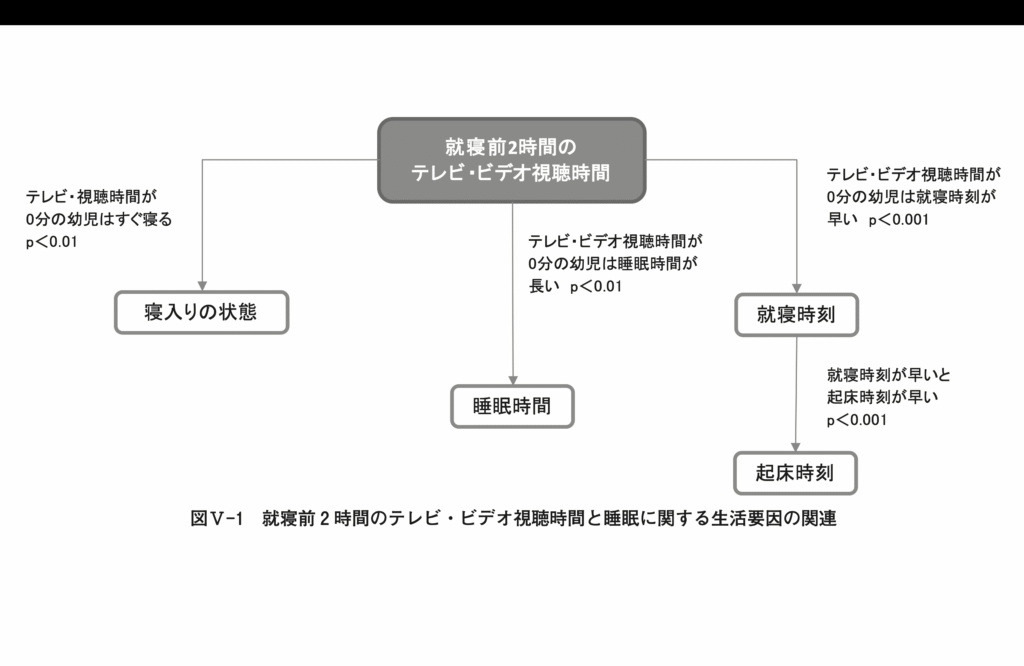

テレビの視聴時間が睡眠に与える影響はとても大きいです。

就寝前の2時間のテレビ視聴が、起床時間にまで関係していることが論文でも実証されています。

大前提に我が家では子供がテレビを見たいと言うまでつけません。笑

「見たい」と言われた時、テレビを何時まで観るか自分で決めてもらっているよ!

必ず「夕食前まで」がポイント。

夕食後にテレビをつけると、子供たちの動作と思考が完全に停止してしまいます。笑

これは21時台就寝にとって大きな壁。

お腹が空いた子供を逆手に取り、うまくテレビ終了へと誘いましょう。

③ 寝る前にリビングで絵本を読み聞かせ

一番子供が落ち着いてコミュニケーションを取れる時間が、お風呂後の寝る前でした。

絵本の読み聞かせは、精神状態を落ち着かせるためにもいいとされています。

読み聞かせは子どもの興味、情緒的発達、想像力、言語能力を刺激する。

人間の声は、親が子どもの精神状態を落ち着かせるための最も強力な道具である。

参考資料:The Read-Aloud Handbook ジム・トレリース著書

この本には読み聞かせることの意義や効果について詳しく書かれていて、大変勉強になります。

The Read-Aloud Handbookの翻訳版(できる子に育つ!魔法の読み聞かせ)が出ているので、

興味のある方は是非お読みください。

ちなみに我が家の絵本の読み聞かせは必ず明るいリビング。

寝室へは絶対に持っていきません。

全ての動作はリビングに置いていきます。

なんだかゴールドロジャーみたいだね。笑

そうそう!宝は全部リビングに置いて行くの。笑

子供の好きな絵本と親子のスキンシップで心を落ち着かせてから

暗くて静かな寝室へ移動するよ〜!

④ 寝室では「明かりはつけない」

寝室は寝るだけのところと認識させています。

もちろん親もスマホはNG。エアコンの明かりすらテープで隠した方がgood◎

真っ暗闇で過ごすことを意識します。

スマホもダメ??親も何もできないのは辛いなぁ〜

私は寝なきゃいけないのに、ママだけYouTubeを見ててずるい!

これ娘に言われて反論できなかったのよね・・・笑

親だけOKは良くない。ルールはみんな一緒!

寝かしつけと言われる行為(抱っこや背中をトントン)はほぼしません。

寝るまで近くで目を閉じるだけ。

5つのルールを実行するとこれだけで、みんな勝手に夢の世界に行っています。笑

1歳3歳6歳が寝室に入ってから全員寝るまでの平均時間は約15分。

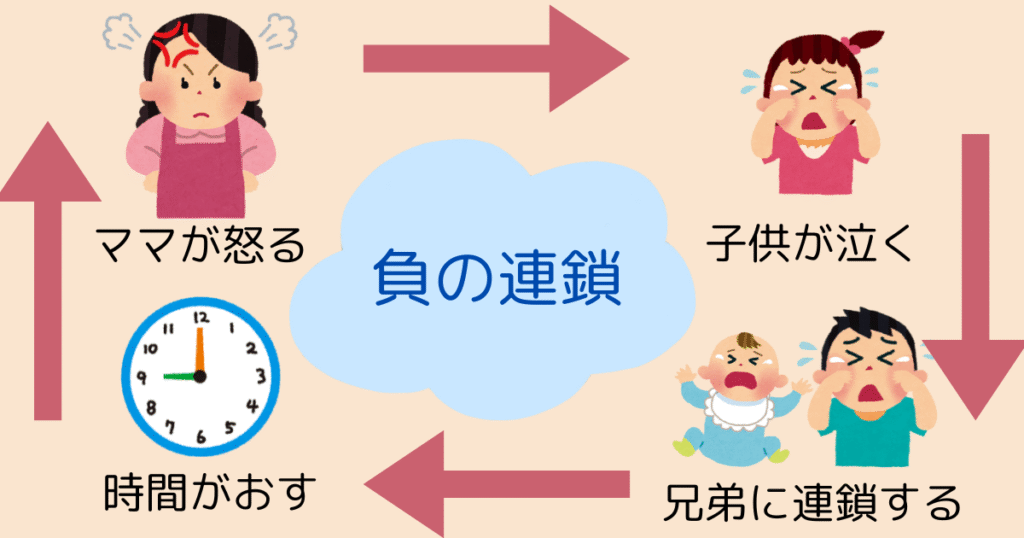

⑤ ママが焦らない、ガミガミ言わない(これ大事)

もっとも重要かつ、非常に難しいポイントです。

「ママが怒る→子供が泣く→兄弟時に連鎖する→時間がおす→ママが怒る」

無限ループが完成。笑

こうなると早寝は実行不可能です・・・

もし時間がおしてしまったとしても、子供がリラックスできる環境を作りましょう。

ルールに沿った工夫ポイント

5つのルールを実行する上で工夫している点があったので、こちらもお伝えいたします。

- ルーティーンはなるべく変えない

- 自分で選んだ絵本・ママが読みたい本を読む

- 寝室への持ち込みはぬいぐるみを1つのみ

- 話す時はアリさんの声で

ルーティーンはなるべく変えない

自分の体調が悪い時とかも変えたらダメなの?

せっかく覚えたルーティーンを変えたくないのが本当の所。

でも365日全て同じなんて絶対に無理です!

そんな時はどうして変更するのか説明して、先を予測できると子供達は安心します。

- 自分の体調が悪い時

→「今日はママお咳が出るから、明日は2冊多く絵本を読もうね」 - ご飯よりもお風呂を先にする場合

→「今日は沢山汚れてしまったから、ご飯の前にお風呂に入ろう」

子供が小さいと理解できないことも多いけど

ちゃんと説明することがのちのち大事になってくる!

子供が自分で選んだ絵本・ママが読みたい絵本を読む

子供が好きな本と、大人が好きな本(読ませたい本)は違います。

保育者の選ぶ読ませたい絵本の上位は、読み手と聞き手の双方向のやり取りのある絵本が多いのに対し、幼児における絵本の自発的選択傾向は「登場物」によるものが最も多く,次いで本能的なものでは「絵・本の仕組み」に魅力を感じ,絵本との関係が長くなり第3者がかかわると「経験」が多くなっている

引用:乳幼児における絵本の自発的選択傾向

このような観点から「子供が自分で選んだ絵本」と「ママが読みたい本」両方を読みます。

我が家では子供3人なので合計4冊。

ここでゆったりスキンシップをとると、子供達もニッコリ笑顔になります。

子供が同じ絵本ばかり持ってきて、飽きちゃったんだよね

飽きてるのは大人だけ!子供は好きなものは何十回でも読み返すの。

本人が読みたいと思ったものを受け止めてあげて!

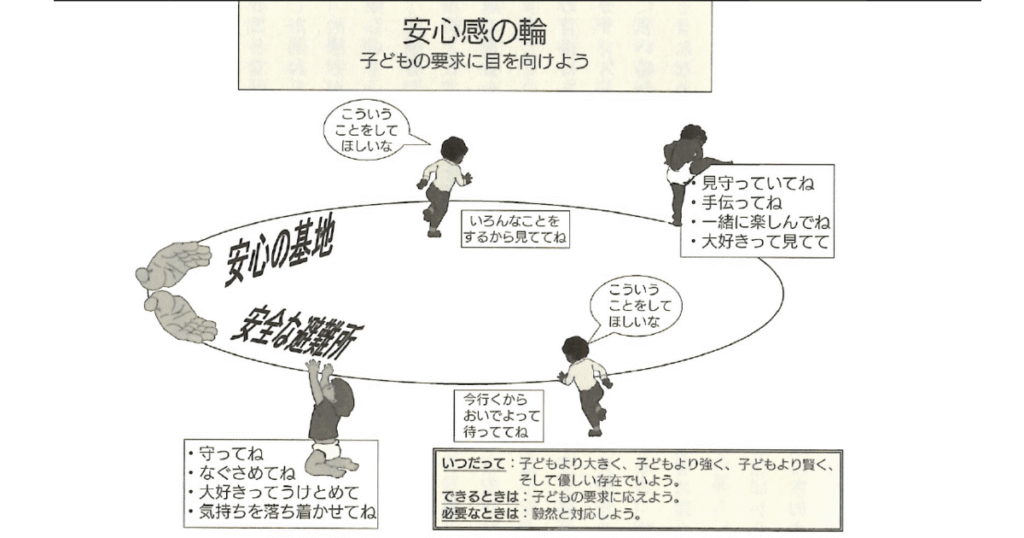

子どもが求めるものに対して、親が受け止めてあげる・応えてあげることは愛着形成に繋がります。

寝室への持ち込みはぬいぐるみを1つのみ

どうしても何か持っていきたい!となった時、ぬいぐるみを1つ持ち込みOKとしています。

1.子供の心を落ち着かせるため

2.夜中に当たっても痛くない

寝ない場合には「ぬいぐるみさん、眠いみたい。お布団かけて一緒に寝てあげて」と言うとすんなり静かになるよ〜

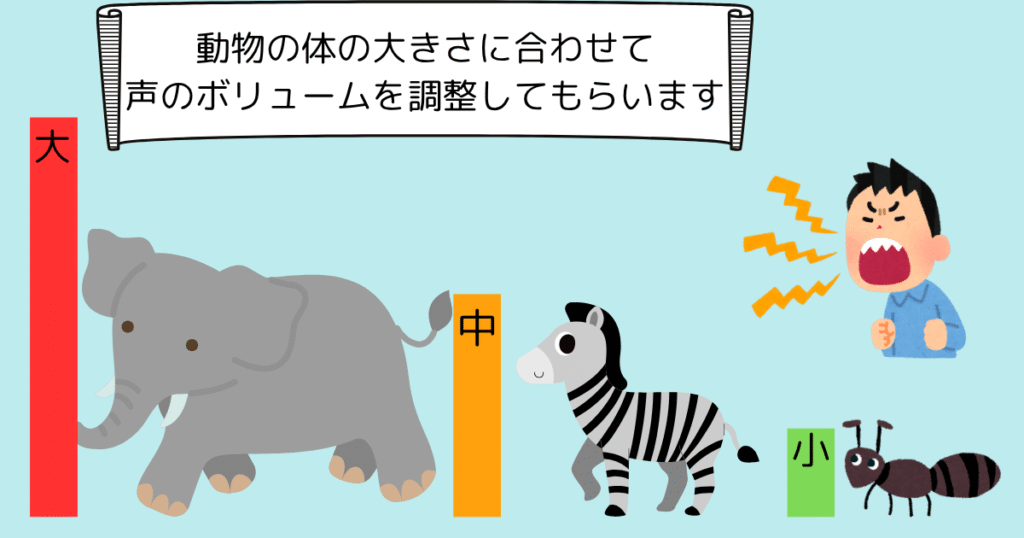

話す時はアリさんの声で

寝室に入室後、トイレに行きたいときや独り言をブツブツ言う場合は「アリさんの声でお話しすること」をお願いしています。

動物の大きさに合わせて声のボリュームを調節できるように、ゲーム感覚で覚えてもらいました。

- 公園で遊ぶ時

→「お外だからゾウさんの声で元気いっぱい遊んでおいで」 - 家の中

→お隣さんもびっくりしちゃうからシマウマさんの声にしよう」 - 病院にいる時

→「具合が悪い人が沢山いるからアリさんの声できるかな」

動物はなんでもOK!

「こんな時はどんな動物さんの声にしたらいいかな〜?」とクイズを出して自分で考えてもらうことも可能です。

だんだんゾウさんになってきたよ〜というと子供もわかりやすい!

よくある“つまずきポイント”とその対策

私もつい最近までこの”つまづきポイント”に苦戦していました。

今でも手を変え品を変え、試行錯誤の毎日・・・

効果があったものをお伝えします!

❌ 帰宅後すぐおやつ

⚠️おやつを食べてしまうと夕食を食べなくなる・もっと欲しがる。

✅小さいおにぎり・もしくは夕飯の「つまみ食い」に変える。

これは効果抜群です!

おにぎりにすればご飯を食べてくれます。

特に夕飯のつまみ食いは、お腹が空いているので嫌いなものでも食べる!!

「本当はダメなんだけどなぁ〜・ちょっとだけね・

パパには内緒」この3つはキラーフレーズ!!笑

つまみ食いって美味しく感じるからいいね!

❌ パパの帰宅が遅い

⚠️せっかく落ち着いていたのに、テンション爆上げ・・・

✅ 夫婦で5つのルールを共有する。夜は静かに“寝る儀式”に協力してもらう。

パパも仕事から帰って、子供と遊びたい気持ちも分かります。

しかし帰宅が遅かった場合は、体を使った元気な遊びはNG。

ママの代わりに絵本を読んであげるなど、寝る儀式の誘導をしてもらいましょう。

遊んであげたいけど、ここはグッと我慢か、

休日に沢山遊んであげる説明をすればいいんだよね?

予測できる説明だね!ちゃんと覚えてくれて嬉しいよ!

❌寝室にきても寝ない

⚠️覚醒して部屋をうろうろ・・・独り言ブツブツ

✅ 寝室は寝るところと説明した上で、遊ぶなら一人でリビングに行ってね。と伝える。

2歳ごろからこの説明を繰り返し伝えています。

寝ない理由は寒い・暑い・痒い・痛い・苦しいという原因も考えられます。

まずは子供にどうしたのか確認をして、その返答に合わせた対応を。

- 「寒い・暑い・痒い・痛い・苦しい」に該当する場合

→温度調整・薬を塗ってあげたり、痛いところをさすってあげたりします。

「苦しい」場合はリビングで様子を確認します。 - 元気でリビングに行く場合

→テレビは絶対にNG。一人でリビングに行き、遊んでもらいます。 - 眠くないけど、リビングに行かないと言った場合

→眠くなくても横になること、声はアリさんの大きさにすることを伝えます。

リビングへ遊びに行ったこともあるけど、寂しくなってすぐ戻ってきたよ〜

早寝が叶うと「朝の支度」が爆速になる!

早寝ができるようになると、6時には自分から朝起きてくるようになりました。

以前では考えられない快挙です!

ご機嫌も損ねず朝食・着替えとスムーズなので、朝の支度はとても楽になりました。

私はそれよりも少し早く起きて、朝活をしています。

まとめ|夜早く寝れば、朝が変わる!子もママも変わる!

育児は予想外の連続で、ストレスとの戦い・・・

我が家もこのスタイルに辿り着くまで時間がかかりました。

もちろん完璧に21時就寝が実現しているわけではありません。

ガミガミ怒ることもあります。笑

しかし、親も子供も「生活の軸」を作ると本当にラクになることは事実。

毎日悪戦苦闘されていらっしゃるパパやママはそれだけで” はなまる ”です◎

無理はせず今日から少しずつ、取り入れられそうなところから試してみてください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!