「絵本の読み聞かせは子どもにいい」そんな話を耳にして、毎日のように絵本を開くご家庭も多いはず。

でも、正直なところ、本当に効果あるの?と感じる瞬間もありますよね。

我が家では長女が3ヶ月のころから、ほぼ毎日絵本の読み聞かせを続けて5年が経ちました。

その結果「語彙力・記憶力・想像力」が伸びる一方で、文字学習はゆっくりという個性も見えてきました。

こうした差は自然なもので、決してマイナスにはなりません。

この記事では、私の実体験に基づく「読み聞かせの効果」と感じたメリット・デメリットをわかりやすくお伝えします。

小さな習慣が、数年後の学びや豊かな心に繋がるヒントになれればうれしいです。

絵本の読み聞かせはなぜいいと言われるの?

絵本の読み聞かせは年齢に関係なく、親子で一緒に楽しめるアイテムです。

ここからは読み聞かせがいいと言われる理由と、私が感じた子どもの成長をご紹介します。

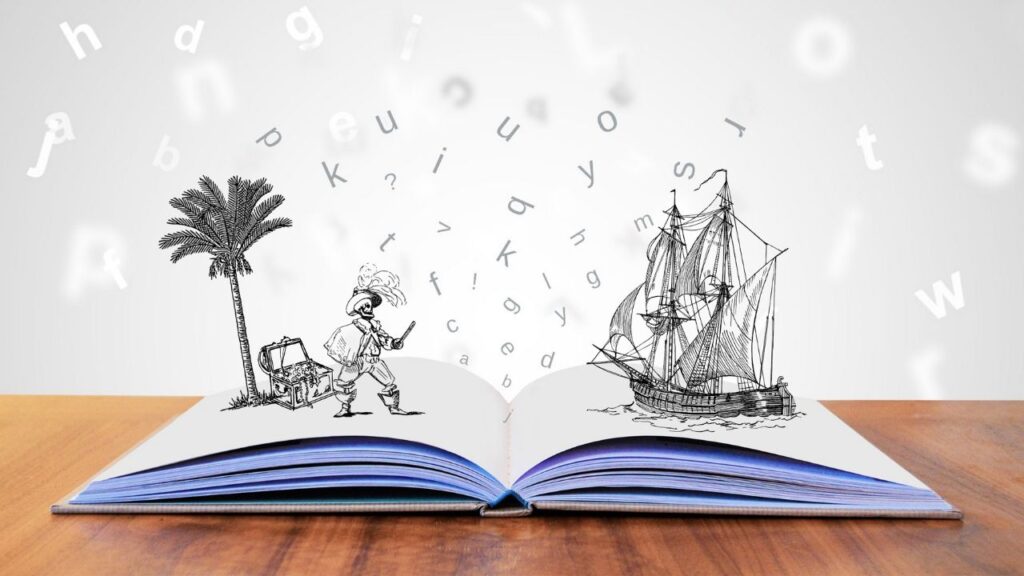

絵本のストーリーから想像力・予測力がつく

「次は〇〇が出てくる!」「どうなっちゃうんだろう?」

子どもは自分のペースで絵本の続きを想像しながら楽しみます。

5歳の長女は初めて読む絵本は次の展開を想像して「きっと〇〇だと思う!」と想像を口にするようになりました。

絵の流れや物語から、自然と次の展開を予測できるようになっていったのです。

想像と結果が違っていたとしても「いいね」と肯定するようにしています

絵本の単語から語彙を吸収し表現する

絵本には日常の生活では決して出会うことのない独特の単語がたくさん登場します。

幼児期の過程において、親による読み聞かせを高頻度で受けることにより、幼児の語彙力が向上する可能性は非常に高いと考えて良いだろう。

我が家でも長女は4歳のころから「ふわふわの雲みたい」「ママは鬼になるときがある」と、大人が笑ってしまう表現をするようになりました。笑

絵本に出てくる言葉のストックが、日常で溢れてきていると感じます。

登場人物になりきって感情が豊かに

主人公になりきって、擬似体験することで、さまざまな感情を知るきっかけになります。

楽しい・嬉しい・怖い・ワクワクなど、絵本は子どもにたくさんの感情を運んでくれます。

子どもの好奇心「やってみたい」が育つ

子どもが体験したことのない出来事や知識に触れると、「やってみたい」「知りたい」という気持ちが刺激されます。

たとえば「クレヨンのくろくん」という絵本を読んだ娘は、「絵本みたいに絵を描きたい!』とクレヨンで絵を描き、最後は黒で塗りつぶしました。笑

「知る⇨やってみたい⇨実行」までできるようになったのは、知的好奇心をくすぐられたからだと思っています。

視覚、聴覚からの記憶力が育つ

登場人物の名前や出来事を自然に覚えて記憶するようになります。

こうした力も遊びながらゆっくり伸びていきます。

3歳ごろにはお気に入りの絵本をほぼ丸暗記してました

登場人物の気持ちに共感、情緒の安定

絵本に出てくるキャラクターの気持ちに触れて、共感力や情緒の育ちにつながります。

長女は、一人ぼっちで泣いている動物を見ると「かわいそう…仲間外れは悲しい」と言うようになりました。

絵本を通じて「他人の気持ちを想像する力」が少しづつ付いてきているのを実感しています。

記憶の引き出しがどんどん増えている

読み聞かせ中の集中力がアップ

子供の集中力は「年齢+1分」といわれています。

短い絵本なら2分程で読み切れるので、年齢に合わせて少しずつ時間を伸ばせます。

長女は5歳なので「5歳+1分=6分」くらいですが、現在10分ほど集中できています。

5年間の読み聞かせで感じた実体験

生後3ヶ月から少しずつ読み聞かせを続けて5年、長女はどう成長したのかご紹介します。

長女の語彙力・記憶力・想像力の伸び

5年間ほぼ毎日続けた読み聞かせの中で、一番成長を感じたのはこの3つです。

- 語彙力・・・おままごとの設定が細かい

- 記憶力・・・絵本のセリフを覚えてごっこ遊び

- 想像力・・・絵本と現実を結びつけて遊べる

たとえばおままごとでは「ここは岩の上、溶岩がドロドロで早く上に逃げないと大変なことになる!」と細かい状況を描写。

現実にはない世界を想像して遊ぶ姿に驚かされます。

説明力も育ち、「保育園でこんなことをした。まずこうして…」と順序立てて説明もできるようになりました。

文字の読み書きはゆっくり

絵本のセリフを暗記することはできても、来年小学生ですが字の読み書きはまだできません。

「絵本を読めば頭が良くなるのでは?」と子どもに期待をしていた自分に気づきます。

絵本=勉強好きに直結するわけではない、と言うことを親として学びました。

効果が出やすい・出にくいは子どもによる

子どもによって、絵本の効果の出るタイミングや得意分野は違います。

長女は「語彙・想像力が伸びている」のに対し、3歳長男は「感情表現」が先に育っている印象です。

個人差があるものと考えて,気楽に続けるのが正解かなと思います。

読み聞かせの効果はいつごろから出たか?

我が家の5歳長女の過程をご紹介します。

| 年齢 | 我が子の効果 |

| 1歳 | 絵や声のリズムを楽しむ |

| 2歳 | 簡単な単語を真似し始める |

| 3歳 | 物語を予想・感情表現が豊かに |

| 4歳 | 絵本の言葉を吸収し始める |

| 5歳 | 絵本のセリフでごっこ遊び |

※実体験に基づくイメージであり、効果には個人差があります。

絵本の読み聞かせのデメリットや注意点

私が読み聞かせを5年間続けて、感じたデメリットや注意点があります。

少し意識しておくだけで回避できるので、心に留めておきましょう。

期待しすぎは禁物!個人差がある

「読み聞かせをすれば地頭が良くなるはず」と期待しすぎると、効果が見えないときに焦ります。

今は純粋に絵本を子どもと楽しむことが大事。

子どもの心に栄養が行き渡れば、大人になったとき才能が爆発するかもしれません。

文字の読み書きや勉強好きには直結しなかった

絵本はあくまで心と想像力を育てる遊びです。

早期教育の一環として取り入れると、親子共につらくなります。

我が子も絵本は好きだけど「勉強という言葉」は大嫌い!笑

親の負担を減らす工夫がカギ

無理せずに続けるために、我が家ではこんなルールを作りました。

読み聞かせもルーティーン化すると親の負担も子どもの負担も楽になります。

効果を最大化する読み聞かせのコツ

絵本の読み聞かせの効果を少しでも感じるために今できることをまとめました。

時間帯・環境・姿勢を整える

寝る前に膝に抱っこして読むと集中しやすいです。

我が家は兄弟三人なので場所の取り合いで喧嘩が始まることもしばしば。笑

みんなと寄り添うだけでも安心してスッと物語に入り込んでくれます。

子どもが夢中になる絵本を選ぶ

子ども自身に絵本を選ばせると、夢中度が上がります。

お子さんの大好きな絵本は、何度も読んであげてください。

読み聞かせの習慣はゆるーく

私自身がズボラで習慣化できないので、シンプルにあまあまにしています。笑

無理をしないのが5年間続いた一番の理由かもしれません。

絵本の読み聞かせは子どもの心にじんわり残る贈り物

絵本の読み聞かせは即効性はありません。

読み聞かせをしたからといって文字が急に読めるようになるわけでも、勉強が好きになるわけでもないのかもしれません。

でも絵本の時間は

過度な期待はせず、子どもファーストで楽しむことが一番です。

無理に毎日読むことよりも、たまに休むでも楽しんで読む方が確実に子どもの心にじんわり残る贈り物になります。